Foi publicado no 1º Vol. de «Um amplo Movimento...»

Apelo aos Estados membros da ONU

[policopiado – publicado em francês e inglês]

APELO AOS ESTADOS MEMBROS DA O.N.U.

É hoje banal afirmar-se que o despertar político de África empenhou as potências europeias num processo de descolonização na África negra.

Eis-nos numa época em que se assiste ao abandono do espírito de dominação de um povo sobre outro.

Os factos aí estão, irrefutáveis.

As forças nacionais da África negra fizeram inflectir as posições dos poderes coloniais, obrigados a procurar uma solução para os conflitos e tensões inter-raciais numa discussão com os representantes dos interesses dos povos africanos.

Admite-se no geral que o vento de mudança que tomou conta do continente africano constitui em si mesmo uma fonte de novos equilíbrios no nosso mundo; o único risco de conflito violento pode apenas provir duma oposição anacrónica às legítimas aspirações dos povos africanos, aspirações essas que vão ao encontro do espírito da Carta das Nações Unidas.

Contudo, os actuais dirigentes de Portugal só sentem desprezo por estes Ingleses, Franceses ou Belgas, que consideram renegados e vendilhões de Impérios... É que eles entendem ficar para sempre donos daquilo a que, há uma dezena de anos para cá, dão o nome de «províncias do ultramar».

Com efeito, foi apenas através da nova Constituição de 11 de Junho de 1951 que Portugal integrou por uma decisão unilateral as suas próprias colónias, como se chamavam até essa data.

Embora o início do artigo 133 estipule que:

«É da essência orgânica da Nação Portuguesa desempenhar a função histórica de colonizar as terras dos Descobrimentos sob sua soberania...», o artigo 135 da dita Constituição proclama:

«As províncias ultramarinas, como parte integrante do Estado Português, são solidárias entre si e com a metrópole.»

Não é sem espanto que se notará que esta decisão, que interveio apenas alguns anos antes da admissão de Portugal na ONU, foi oficialmente justificada pela necessidade de «não ferir o ouvido de uma opinião internacional cada vez mais anticolonialista».

É praticamente inimaginável que um país retardatário e, em certos aspectos, em regressão como é Portugal, onde a taxa de analfabetismo se eleva a 44%, pretenda ainda por cima empreender uma «missão civilizadora» em África e conteste aos povos de Cabo Verde, da Guiné dita portuguesa, de S. Tomé e Príncipe, de Angola e de Moçambique o direito a disporem livremente de si próprios.

Ainda mais inimaginável é que os representantes portugueses na Organização internacional, por instrução do seu governo, se empenhem desde 1956 a subtrair Portugal às obrigações do artigo 73 da Carta da ONU, por meio do artifício jurídico acima citado.

Permitam-nos evocar aqui o preâmbulo, assim como a primeira alínea desse artigo:

«Os membros das Nações Unidas que têm ou assumem a responsabilidade de administrar territórios cujas populações ainda não se administram completamente a si próprias, reconhecem o princípio da primazia dos interesses dos habitantes desses territórios. Aceitam como uma missão sagrada a obrigação de favorecer, na medida plena das suas possibilidades, a sua prosperidade, no âmbito do sistema de paz e de segurança internacionais estabelecido pela presente Carta e, nesse sentido:

«a) assegurar, no respeito pela cultura das populações em questão, o seu progresso político, económico e social, assim como o desenvolvimento da sua instrução, de as tratar com equidade e de as proteger contra os abusos;...»

Comparemos porém este texto com a realidade.

Eis alguns factos incontestáveis das chamadas «províncias» da Guiné dita portuguesa, de Angola e de Moçambique que submetemos à apreciação dos Estados Membros da ONU, já que o governo português não lhes comunica qualquer informação a este respeito.

Leis especiais, como o Estatuto dos Indígenas, que diz respeito a cerca de 99% da população destes países e o Código do Trabalho dos Indígenas introduzem, logo pelo seu título, uma discriminação racial entre as populações ditas da «metrópole» e as ditas do «ultramar».

Segundo a definição oficial, os indígenas são juridicamente «os indivíduos de raça negra ou seus descendentes que, tendo nascido ou vivendo habitualmente na Guiné, Angola e Moçambique, não possuam ainda a ilustração e os hábitos individuais e sociais pressupostos para a integral aplicação do direito público e privado dos cidadãos portugueses.» (Do Estatuto dos Indígenas Portugueses das Províncias da Guiné, Angola e Moçambique, artigo 2).

Aos indígenas que vivem no quadro da organização tribal, a lei portuguesa permite apenas o usufruto das terras estritamente necessárias para a sua instalação e as suas culturas.

Um sistema de trabalho forçado, acompanhado de métodos herdados da escravatura, continua a ser aplicado em detrimento das populações indígenas vendidas pelas autoridades administrativas aos agricultores e às companhias europeias. O preço de cada trabalhador forçado variava, há uns anos atrás, entre 1.000 e 1.200 escudos.

Depois das revelações de Basil Davidson sobre o trabalho forçado em Angola, as de John Gunther não são menos conclusivas:

«A meu ver, a coisa pior que existe na África portuguesa é o trabalho forçado. As autoridades portuguesas não só não o escondem como o consideram mesmo necessário e dizem que 'faz bem' aos que o praticam.

«Dão-lhe o nome de 'trabalho dirigido'. Este sistema torna-se numa forma de escravatura; o homem é rebaixado ao nível do gado. Eis como: um fazendeiro informa o governo de que precisa de tantos homens, e o Chefe de Posto local fica encarregue de lhos fornecer. Recrutadores indígenas vão para as aldeias e reúnem o número de homens exigido.

«Mas para ter a certeza de receber o pessoal recrutado, o fazendeiro deve indemnizar o Chefe de Posto; este é muitas vezes uma pessoa venal: as 'luvas' representam, no geral, dez vezes o salário previsto no contrato do trabalhador por um período de seis meses. E difícil imaginar algo de mais imoral.» (In «L’autre Afrique», edição Gallimard, 1958).

Os indígenas apenas têm direito a um ensino dito rudimentar. Baseando-se no Acordo Missionário assinado entre Portugal e a Santa Sé a 7 de Maio de 1940, o ensino destinado aos indígenas foi inteiramente confiado às missões católicas. Contudo, o governo português impôs, pelo mesmo acordo, que o «ensino obedeça à orientação doutrinária estabelecida pela Constituição política portuguesa» e que fosse «regulado pelos planos e programas adoptados pelos governos das colónias»; que estes «planos e programas terão como objectivo a nacionalização (no sentido de portugalização, entenda-se) e a moralização perfeita dos indígenas», que «cabe ao governo, por meio dos serviços de instrução da respectiva colónia, indicar quais os conhecimentos técnicos que devem, em cada região, ser ministrados de preferência aos indígenas»; que «nas escolas, o ensino e a utilização da língua portuguesa sejam obrigatórios».

A taxa de analfabetismo nestes países ultrapassa os 99%.

Enfim, não surpreenderá certamente o facto de os indígenas não possuírem, nem mesmo teoricamente, direitos de participação na vida pública e na direcção dos assuntos dos seus respectivos países.

E mesmo os progressos da assimilação, de que tanto se gabam as autoridades portuguesas, são irrisórios:

Após cinco séculos de «missão civilizadora», o número de negros considerados cidadãos portugueses e oficialmente denominados civilizados não chega a ultrapassar os 0,3%.

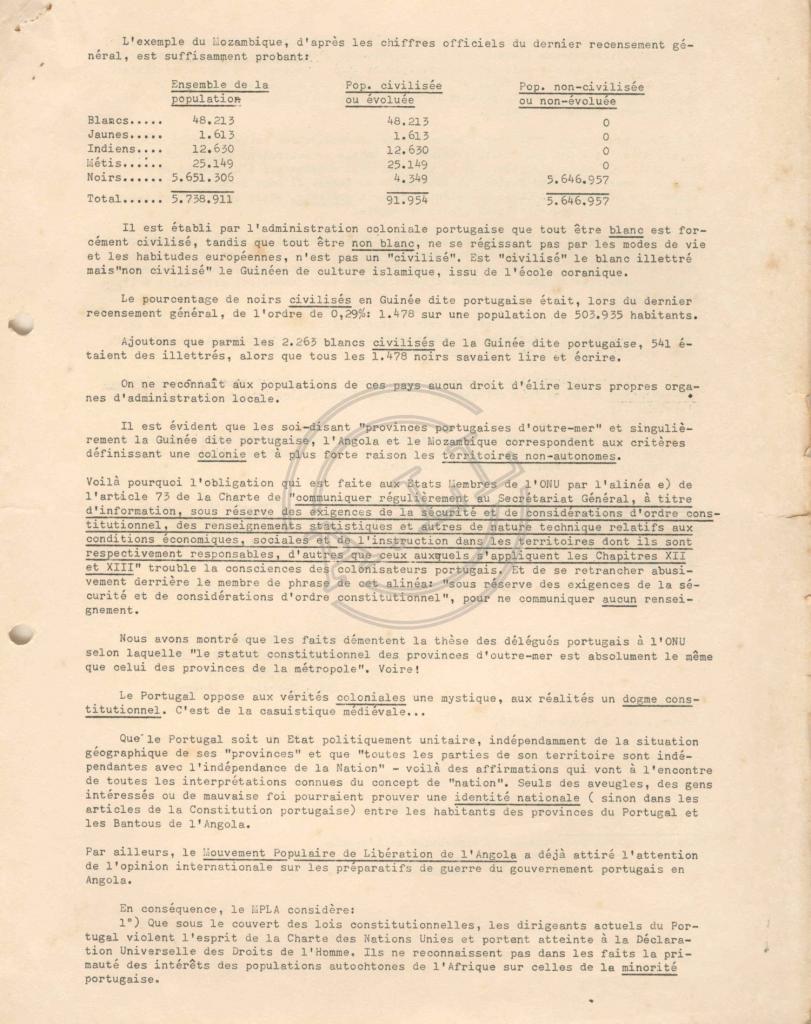

O exemplo de Moçambique, segundo dados oficiais do último recenseamento geral, é suficientemente comprovador:

Total da população Pop. civilizada Pop. não-civilizada

ou evoluída ou não-evoluída

Brancos 48.213 48.213 0

Amarelos 1.613 1.613 0

Indianos 12.630 12.630 0

Mestiços 25.149 25.149 0

Negros 5.651.306 4.349 5.646.957

________ ______ _________

TOTAL 5.738.911 91.954 5.646.957

Está estabelecido pela administração colonial portuguesa que todo o indivíduo branco é forçosamente civilizado, enquanto que todo o indivíduo não-branco, que não se reja pelo modo de vida e hábitos europeus, não é um «civilizado». «Civilizado» é o branco analfabeto, mas o Guineense de cultura islâmica, saído da escola corânica é «não-civilizado».

A percentagem de negros civilizados na Guiné dita portuguesa era, aquando do último recenseamento geral, da ordem dos 0,29%: 1.478 numa população de 503.935 habitantes.

Acrescentemos que entre os 2.263 brancos civilizados da Guiné dita portuguesa, 541 eram analfabetos, ao passo que todos os 1.478 negros sabiam ler e escrever.

Às populações destes países não é reconhecido qualquer direito de eleger os seus próprios órgãos de administração local.

É evidente que as chamadas «províncias portuguesas do ultramar», e singularmente a Guiné dita portuguesa, Angola e Moçambique, correspondem aos critérios que definem uma colónia, por maioria de razão territórios não-autónomos.

É por isso que a consciência dos colonizadores portugueses fica perturbada com a obrigação a que estão sujeitos os Estados Membros da ONU, pela alínea e) do artigo 73 da Carta, de «comunicar regularmente, ao Secretariado Geral, a título informativo, sob reserva das exigências da segurança e de considerações de ordem constitucional, informações estatísticas e outras de natureza técnica relativas às condições económicas, sociais e de instrução nos territórios pelos quais são respectivamente responsáveis, que não aqueles a que se aplicam os Capítulos XII e XIII.» E entrincheiram-se abusivamente por detrás da frase desta alínea: «sob reserva das exigências de segurança e considerações de ordem constitucional», para não comunicarem nenhuma informação.

Mostrámos que os factos desmentem a tese dos delegados portugueses na ONU, segundo a qual «o estatuto constitucional das províncias ultramarinas é absolutamente o mesmo que o das províncias da Metrópole». É o que vamos ver!

Portugal opõe às verdades coloniais uma mística, às realidades um dogma constitucional. Trata-se de casuística medieval...

Que Portugal seja um Estado politicamente unitário, independentemente da situação geográfica das suas «províncias» e que «todas as partes do seu território são independentes com a independência da Nação» – são afirmações que vão contra todas as interpretações conhecidas do conceito de «nação». Só os cegos, gente interessada e de má-fé poderiam provar uma identidade nacional (a não ser nos artigos da Constituição portuguesa) entre os habitantes das províncias de Portugal e os Bantos de Angola.

Aliás, o Movimento Popular de Libertação de Angola já chamou a atenção da opinião internacional para os preparativos de guerra do governo português em Angola.

Por conseguinte, o MPLA considera:

1º) Que, a coberto das leis constitucionais, os actuais dirigentes de Portugal violam o espírito da Carta das Nações Unidas e ferem a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Não reconhecem, de facto, a primazia dos interesses das populações autóctones de África sobre os da minoria portuguesa.

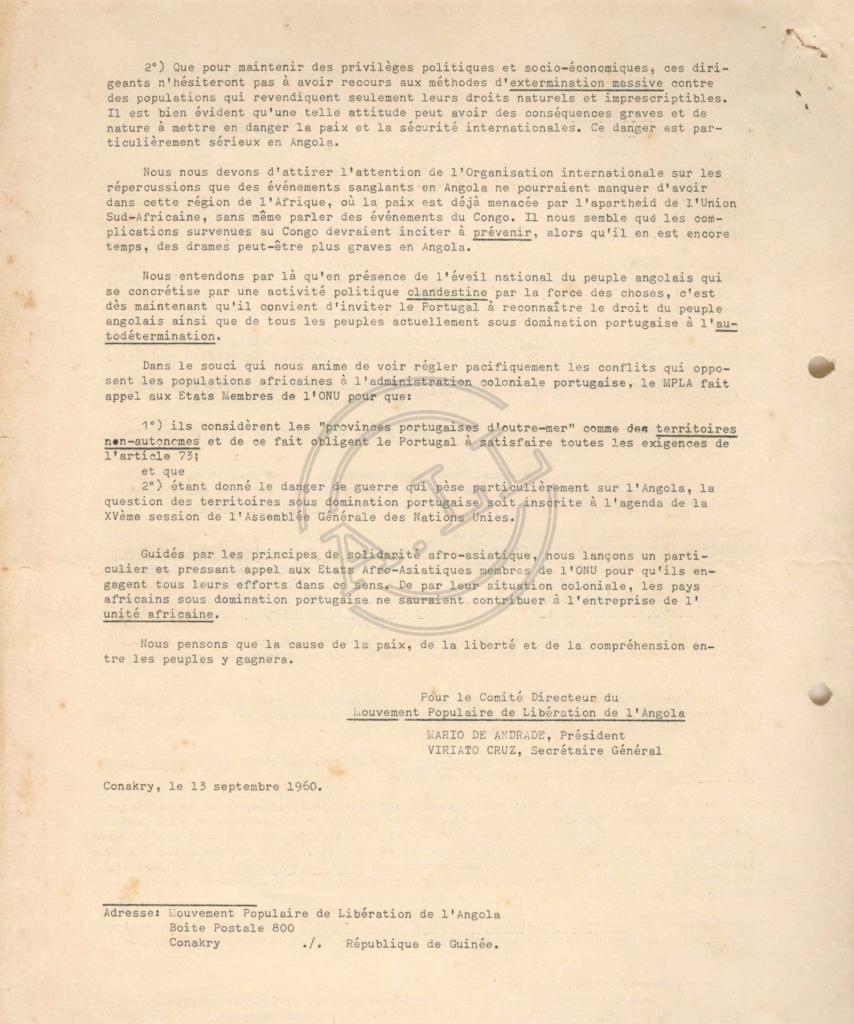

2º) Que, para manter privilégios políticos e socio-económicos, estes dirigentes não hesitariam em recorrer a métodos de extermínio massivo contra populações que reivindicam apenas os seus direitos naturais e imprescritíveis. É bem evidente que uma tal atitude pode ter consequências graves e de natureza a pôr em perigo a paz e a segurança internacionais. Este perigo é particularmente sério em Angola.

Temos o dever de chamar a atenção da Organização internacional para as repercussões que acontecimentos sangrentos em Angola não poderiam deixar de ter nesta região de África, onde a paz já está ameaçada pelo apartheid da União Sul-Africana, para já não falar nos acontecimentos do Congo. Parece-nos que as complicações que surgiram no Congo deveriam incitar, enquanto ainda é tempo, a prevenir dramas talvez mais graves em Angola.

Entendemos com isto que, na presença do despertar nacional do povo angolano, que se concretiza por uma actividade política clandestina, devido às circunstâncias, é desde já que convém convidar Portugal a reconhecer o direito à autodeterminação do povo angolano, assim como o de todos os povos actualmente sob dominação portuguesa.

Com a preocupação que nos anima de ver resolver pacificamente os conflitos que opõem as populações africanas à administração colonial portuguesa, o MPLA apela aos Estados membros da ONU para que:

1º) considerem as «províncias ultramarinas portuguesas» como territórios não-autónomos e obriguem assim Portugal a satisfazer todas as exigências do artigo 73;

e que

2º) dado o perigo de guerra que pesa em particular sobre Angola, a questão dos territórios sob dominação portuguesa seja inscrita na ordem de trabalhos da XV sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas.

Guiados pelos princípios da solidariedade afro-asiática, lançamos um apelo urgente e particular aos Estados Afro-Asiáticos membros da ONU para que envidem todos os seus esforços neste sentido. Devido à sua situação colonial, os países africanos sob dominação portuguesa não poderão contribuir para o processo de unidade africana.

Pensamos que a causa da paz, da liberdade e da compreensão entre os povos ganhará com isso.

Pelo Comité Director do

Movimento Popular de Libertação de Angola

MÁRIO DE ANDRADE, Presidente

VIRIATO CRUZ, Secretário Geral

Conakry, aos 13 de Setembro de 1960

____________________________________________

Morada: Movimento Popular de Libertação de Angola

Boite Postale 800

Conakry ./. República da Guiné

Apelo do MPLA aos estados membros da ONU, subscrito por Mário de Andrade (presidente) e Viriato da Cruz (vice-presidente), pelo CD do MPLA (Conakry)